4. 戦略

(1)気候関連のリスクと機会についての認識

当社グループでは、気候変動問題を解決すべき喫緊の課題であると同時にビジネスチャンスと捉え、事業に影響を与えると見込まれる気候関連のリスク(移行リスク/物理的リスク)を整理するとともに、脱炭素社会の実現に向けて、本業である金融商品・サービスの開発・提供を通じたビジネス機会を整理しています。このようなリスクと機会の認識に基づく対応方針を検討の上、気候レジリエンスを高めるための戦略的な取組みを推進していきます。

(2)気候関連リスク

当社グループでは、気候変動シナリオに基づく分析を行い、事業に負の影響を与えると見込まれるリスクを整理しています。

主な移行リスクの例として、カーボンプライシング等の政策の変化による投資・運用先等におけるコスト増加及びこれに伴う収益悪化(政策/法律)、エネルギー関連技術の変化による投資・運用先等のコスト増加及びこれに伴う収益悪化(技術)、脱炭素社会への移行に伴うファンド保有資産の価値低下や残高減少(市場)、気候変動対策の取組み不足や環境負荷の高い事業に係る投資・引受に伴う評判悪化(レピュテーション)等が挙げられます。

主な物理的リスクの例として、豪雨や巨大台風の被災による太陽光/風力発電設備等の投資物件の価値低下や売却機会の減少及びこれらに伴う収益悪化(急性/慢性)、自然災害の激甚化による金融システム障害及び当社グループの各事業拠点やデータセンター等の被災による事業中断(急性/慢性)等が挙げられます。

これらの気候関連リスクの認識とともに、リスクが事業に及ぼす影響や発生頻度等を踏まえた対応策を検討の上、戦略的な取組みを進めています。

時間軸については、当社グループの経営計画やグローバルの基準との整合性を鑑みて定義しています。

具体的には、中期経営計画期間が3年であることを勘案し、それぞれ短期を3年未満、中期を3年以上5年未満、長期を5年以上としています。

気候関連リスクの例

| リスクタイプ | 気候関連リスク | 時間軸 | カテゴリー | リスク低減に資する取組み例 | 関連するKPIの例 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 移行 | 政策/法律 | 01 | カーボンプライシング等の政策の変化による、投資・運用先等におけるコスト増加、及びこれに伴う収益悪化 | 中~長期 | 信用リスク・ オペレーショナル リスク |

|

|

| 02 | カーボンプライシングや情報開示義務化等への対応に伴う、当社グループのコスト増加 | 短~長期 | |||||

| 技術 | 03 | エネルギー関連技術の変化による、投資・運用先等のコスト増加、及びこれに伴う収益悪化 | 短~長期 | ||||

| 04 | 新技術や代替技術の導入に伴う、当社グループのコスト増加 | 中~長期 | |||||

| 市場 | 05 | 脱炭素社会への移行に伴う、ファンド保有資産の価値低下や残高減少 | 中~長期 | 市場リスク |

|

||

| 06 | 経済及び産業の停滞・収縮や金融市場の変化による、当社グループの保有する炭素関連資産の価値低下や売却機会の減少 | 短~長期 | |||||

| レピュテーション | 07 | 気候変動対策の取組み不足や、環境負荷の高い事業に係る投資・引受に伴う評判悪化 | 短~長期 | レピュテーショナルリスク |

|

||

| 物理的 | 急性/慢性 | 08 | 異常気象や風水害による、取引先や投資・運用先等の復旧費用の増加、及びこれらに伴うファンド保有資産の価値低下や残高減少 | 中~長期 | 信用リスク・ 市場リスク |

|

|

| 09 | 豪雨や巨大台風の被災による、太陽光/風力発電設備等の投資物件の価値低下や売却機会の減少、及びにこれらに伴う収益悪化 | 短~長期 | |||||

| 10 | 猛暑や異常気象による、お客様の健康被害の増加や就労の制約、及びこれらに伴う収益機会の減少 | 短~長期 | |||||

| 11 | 異常気象の発生による、当社グループ役職員の健康被害の増加、就労の制約、及びこれらに伴う収益悪化 | 中~長期 | オペレーショナル リスク |

減災対策やBCPの策定 | ― | ||

| 12 | 自然災害の激甚化による金融システム障害及び当社グループの各事業拠点やデータセンター等の被災による事業中断 | 短~長期 | |||||

- ※①から⑦の取組みについては「4. 戦略(5)気候変動に関連して推進する戦略的な取組み」を参照

(3)気候関連リスクを踏まえた戦略のレジリエンス評価

当社グループは、気候関連リスクが事業に及ぼす影響を認識するとともに、将来の気候関連の変化や進展及び不確実性に対するレジリエンス評価として、IFRS S2号※1を参考に、シナリオ分析を行っています。

移行リスクについては、NGFSの気候シナリオ※2を用いて、保有する資産のうち気候関連のエクスポージャーとして炭素関連産業に区分される部分の評価損を試算しています。

物理的リスクについては、IPCCが公表する気候シナリオ※3を参考に、気候変動に伴って発生する風水害による物理的な被害額について、2024年5月は保有不動産、2025年5月は再生可能エネルギー施設を対象に試算しています。

また、これらのシナリオ分析の評価結果やそれに基づく当社の戦略や対応方針は、サステナビリティ推進委員会での議論を経て、執行役会に報告しています。シナリオの詳細と分析にあたっての前提は以下の通りです。

- ※1IFRS S2号22項及び付録B1~B18項(2023年)

- ※2各国の中央銀行や金融監督当局等が参加するNGFS(気候リスク等に係る金融当局ネットワーク)が策定した金融システムの影響評価シナリオ

- ※3気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change)が公表したGHGの排出シナリオ

シナリオ分析の前提

| 項目 | (a)定性分析 | 定量分析 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| (b)移行リスク | (c)物理的リスク | ||||

| 参照シナリオ | NGFSによる気候シナリオにて 用いられる変数等を考慮 |

NGFSによる気候シナリオ: Net Zero 2050 / Delayed Transition / Fragmented World / Current policies |

IPCCによる気候シナリオ: RCP8.5/RCP4.5 |

国際的な研究者コミュニテが共同開発した 気候シナリオ(IPCCの報告書で採用): SSP5-8.5/SSP1-2.6 |

|

| 分析内容 | 移行リスク・物理的リスクが 当社グループに与える影響 |

主に移行リスク(政策・規制・需給状況等の 変化による金融市場への影響)

|

主に移行リスク(政策・規制・需給状況等の 変化による金融市場への影響)

|

物理的リスク/急性(風水害)

|

物理的リスク/急性(風水害)

|

| 計測期間 | 2025年-2050年 (26年間) |

2025年-2050年 (26年間) |

2025年-2029年 (5年間) |

2024年-2050年 (27年間) |

2025年-2050年 (26年間) |

| 分析の 実施時期 |

2025年5月 | 2025年5月 | 2025年5月 | 2024年5月 | 2025年5月 (新規) |

想定シナリオ

| (i)秩序ある移行 | (ii)無秩序な移行 | (iii)遅延・不十分 | (iv)ホット・ハウス・ワールド | ||

|---|---|---|---|---|---|

| NGFSによる気候シナリオ | Net Zero 2050 | Delayed Transition | Fragmented World | Current Policies | |

| シナリオ概要 | 厳格な排出削減政策とイノベーションにより、 気温上昇を1.5℃未満に抑制し、 2050年に世界のGHG排出量をネットゼロにすることを目指す |

2030年までに排出量がほとんど減少しない。 気温上昇を2℃に抑えるには強力な政策が必要 CO2除去は限定的 |

2030年までに排出量がほとんど減少せず、 それ以降の対策も足並み乱れて不十分 気温上昇を抑えられず |

現在実施されている政策のみが保持される想定 物理的リスクが高くなる |

|

| シナリオ前提 | 政策導入 | 迅速かつ円滑 | 遅延 | 遅延かつ不十分 | 現行政策のまま |

| マクロ経済動向 | 比較的小幅なGDP減少 | 比較的大幅なGDP減少 | 比較的大幅なGDP減少 | 比較的大幅なGDP減少 | |

| エネルギーの使用 | 比較的大幅に減少 | 比較的大幅に減少(2030年代以降) | 比較的大幅に減少(2030年代以降) | 比較的大幅に増加 | |

| 技術変化 | 速い | 遅い/速い | 遅い/不十分 | 遅い | |

| 気候変動の影響 | 気温上昇(2050年) | 約1.5℃ | 約1.5℃ | 約2.5℃ | 約3℃ |

| CO2排出 | 削減(順調) | 削減(逆風有) | 削減(不十分) | 現状の削減ベース維持 | |

| 国・地域レベルの変数 | 基本的に国内のみ考慮 | 基本的に国内のみ考慮 | 基本的に国内のみ考慮 | 基本的に国内のみ考慮 | |

| 想定リスク | 移行 | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★☆☆ |

| 物理的 | ★☆☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★★ | |

| 想定機会 | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★☆☆ | |

- ※NGFS Climate Scenarios Phase IVを参考に作成

① 分析結果

(a)事業活動に及ぼす影響

経済及び産業の停滞・収縮、金融市場の変化(株価下落、クレジットリスク増大等)、豪雨・水害等の被害、並びに異常高温による健康被害等が、相対的に懸念される要素として挙げられました。シナリオに当てはめると、移行リスクはCO2排出削減に伴い経済・社会が混乱する(ii)無秩序な移行及び(iii)遅延・不十分において、物理的リスクはCO2排出削減が遅れる(iv)ホット・ハウス・ワールドにおいて、相対的に顕在化すると見込まれます。

一方で、エネルギー転換等が事業に及ぼす影響については、化石資源の削減に伴う既存事業への負の影響と、再エネ等の新エネルギーの増加に伴う新たな事業機会という正の影響が混在しており、全体では中立に近いと位置付けられます。なお、転換に伴う費用や税等の負担に応じて影響が変化すると見込まれます。また、CO2排出削減等の気候対策への取組みは企業のレピュテーションを左右する可能性があり、ビジネス全般に間接的に影響を及ぼすと見込まれます。

このように、当社グループは、エネルギー転換等、気候事象と関連の強い社会・経済的な要素について、事業への正の影響と負の影響を総合的に考慮した結果、一定の気候レジリエンスを有していると考えられます。さらに、負の影響を軽減するために、豪雨・水害等を直接被るリスクに対して減災対策やBCP(事業継続計画)を策定するとともに、気候対策を着実に実行してレピュテーションを維持することにより、マクロ経済等が停滞する場合でもその負の影響を抑えることが可能と考えられます。

(b)保有する炭素関連資産の評価損

非トレーディング勘定資産を対象とした2050年まで(26年間)の分析においては(iv)ホット・ハウス・ワールドにて累計で約671億円、トレーディング勘定資産を対象とした2029年まで(5年間)の分析※においては累計で約3.5億円の損失となりました(ともにベースシナリオ対比)。

なお、評価損の算定には2024年12月期当社グループ連結財務諸表上の数値を元に算定しています。

今回の分析結果に基づく当期及び翌期を含めた、短期的な財務の健全性に及ぼす気候関連リスク・機会による影響は、限定的であると考えています。引き続き分析結果を精査した上で、特に影響額の高い炭素関連資産について、中長期的に削減していくことを目指します。また、炭素関連資産の削減を進めていくためには、社会全体の脱炭素化への移行も必要と考えられます。当社グループでは、脱炭素社会の早期実現に貢献すべく、国内外におけるさまざまな議論形成の場や各種イニシアティブへの参画を積極的に行っています。

- ※NGFS Climate Scenarios Phase V(2024年11月)の長期シナリオにおける(ii)無秩序な移行を参照の上、当社独自に調整した短期シナリオをもとに試算

(c)保有物件の物理的な被害額

気候変動に伴う異常気象の増加により、当社グループの戦略上、相応の割合を占める不動産関連エクスポージャー及び当社グループ保有の非営業不動産に影響が想定されます。シナリオ分析の結果、風水害による年平均想定被害額としては、最も気温上昇が高いRCP8.5シナリオのもとで、2030年単年で0.4億円、2050年単年で0.5億円程度となりました。今回の分析対象である当社グループ保有の不動産は、風水害の影響を受けにくい立地に多く、堅牢な建物構造や高層階の物件が中心等の特徴から、当社グループへの財務的な影響は限定的であると考えています。

また、脱炭素社会への移行に伴い、再生可能エネルギー施設において相応の物理的リスクが想定されます。シナリオ分析の結果、風水害による年平均想定被害額としては、SSP5-8.5シナリオのもとで、2050年単年で0.4億円程度となりました。今回の分析対象のうち、山間部に立地し、特に風水害の影響を受けやすい特定の施設においてリスクが集中する結果となっており、当社グループへの財務的な影響は限定的であると考えています。

なお、被害額の算定には2024年12月期当社グループ連結財務諸表上の数値を元に算定しています。

② 今後の対応

今回のシナリオ分析は、現時点で得られる情報やデータをもとに仮定を設定し、分析対象を限定して検討したものです。例えば、分析範囲については、当社の事業特性上、気候関連リスク及び機会の大部分が集中する国内を主な対象としています。気候関連リスクの考慮対象は幅広く、金融市場(株価・クレジットリスク等)、政策/法律、ESG対応状況に対する評価等の急速な変化に伴い、リスクの発生時期と規模は多様なパターンが想定されます。今後は、より多くの情報と関連データを入手し、財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローへの中・長期的な影響を把握するとともに、気候レジリエンスを高めるためにも、分析手法の改良を図ります。

また、当社グループでは、このようなシナリオ分析による財務影響の把握に加えて、気候変動に伴って発生する政策/法律・市場・技術の変化等のリスクに対するステークホルダーとのエンゲージメント強化やサステナブルファイナンス等の促進、物理的リスクに対するBCP対策等を進め、戦略のレジリエンスを高めていきます。具体的な取組みは「4. 戦略(5)気候変動に関連して推進する戦略的な取組み」をご参照ください。

(4)気候関連機会

当社グループでは、各事業部門にヒアリングの上、シナリオ分析を通じて把握した影響も加味しながら、気候関連リスクと併せて気候関連機会を特定し、その重要性を評価しています。

主な機会の例として、グリーンプロジェクト及び脱炭素社会への移行に要する資金調達等の引受増加(グローバル・マーケッツ&インベストメント・バンキング部門)、新たな金融商品の提供機会の増加や市場の変化による収益機会の拡大(ウェルスマネジメント部門)、脱炭素社会への移行に貢献する新産業・企業への投資機会の増大(アセットマネジメント部門)、サステナビリティ関連のルールメイキングへの参画を通じた市場全体の活性化(グループ全体)等が挙げられます。

これらの気候関連機会は、気候関連リスクやその対応と共に、サステナビリティ推進委員会または執行役会等で議論した上で、適宜、取締役会に報告されています。

気候関連機会の例

| 事業部門 | 気候関連機会 | 時間軸 | 戦略的な取組み | 関連するKPI |

|---|---|---|---|---|

| グローバル・マーケッツ& インベストメント・バンキング部門 |

グリーンプロジェクト及び脱炭素社会への移行に要する資金調達等の引受増加 | 短~長期 |

|

|

| 再エネ分野のM&Aの増加 | 短~長期 | |||

| ウェルスマネジメント部門 アセットマネジメント部門 |

新たな金融商品の提供機会の増加や市場の変化による収益機会の拡大 | 短~長期 |

|

|

| 脱炭素技術を持つ企業を組入れた投資信託への資金流入 | 短~長期 | |||

| 太陽光発電所等再エネへの投資と外部資本の導入を通じた投資機会の拡大 | 短~長期 |

|

||

| 脱炭素社会への移行に貢献する新産業・企業への投資機会の増大 | 短~長期 | |||

| 環境性能の高い不動産・実物資産を裏付け資産とする投資法人・私募ファンドの組成・運用 | 短~長期 | |||

| その他 | 脱炭素社会への移行を支援するソリューションビジネス機会の拡大 | 短~長期 | ― | |

| グループ全体 | ネットゼロに向けた取組みを通じたレピュテーション向上による事業機会の拡大 | 短~長期 |

|

|

| 発行体や投資家等とのエンゲージメントを通じた脱炭素社会への移行や気候変動対応の支援 | 短~長期 | ― | ||

| サステナビリティ関連のルールメイキングへの参画を通じた市場全体の活性化 | 短~長期 | ― |

(5)気候変動に関連して推進する戦略的な取組み

当社グループでは、各事業部門で特定した気候関連のリスクと機会を踏まえ、戦略的な取組みを推進しています。

移行リスク及び機会への対応策として、以下①から⑧の取組みを推進しています。物理的リスクへの対応策としては、異常気象、風水害等による社会的インフラの停止によって本店(本社機能)、支店、データセンターが被災して機能できなくなった場合を想定し、BCPを策定しています。

- ①サステナブルファイナンスの推進

- ②サステナビリティ分野のM&Aアドバイザリー強化

- ③サステナビリティを意識した商品・サービスの開発や投融資の推進

- ④サステナビリティを意識したソーシング・投資推進

- ⑤サステナビリティ関連のソリューション提供

- ⑥自社のカーボンニュートラル実現

- ⑦ステークホルダーとのエンゲージメント強化

- ⑧ルールメイキングへの関与

また、役職員の気候変動を含むサステナビリティに関する専門性向上を目的とした研修を実施する等、人材育成も進めています。具体的には、2022年より、社員一人ひとりがサステナビリティに関する知識や意識を向上させ、一層ジブンゴト化することを目指し、全役職員を対象にVision研修を毎年実施しています。さらに、サステナビリティやGXの観点でお客さまの支援に携わる役職員や、サステナビリティ担当役員向けに、スキルアップNeXtが提供する「GX入門講座」・「GX検定ベーシック」を導入し、2024年度は284名が受講しました。

大和アセットマネジメント

ESG人材の社内認定タイトルの導入

大和アセットマネジメントでは、2024年より、ESG人材育成に向けた取り組みの一環として、同社のスチュワードシップ活動やESG、サステナビリティにかかる取り組み等に関して、一定水準の知見を有する社員であることを証明する社内認定タイトルを新設しました。

サステナビリティ・アソシエイト

ESG、SDGsについて基礎から学ぶことができる、外部指定講座を受講し、ESG、SDGsの基礎を理解したうえで、責任投資部が作成した認定試験(月に一度程度開催)を受け、一定点数以上の合格をもって認定を行っています。

主任職以上の職員を対象とし、希望者は随時、外部指定講座を受講することができます。2024年は39名が認定を受けました。

サステナビリティ・リーダー

サステナビリティ・アソシエイト認定者を対象に、社内公募のうえ、責任投資部にて、当社のスチュワードシップ活動やESG、サステナビリティ全般に関する講義を含めたカリキュラムを約3カ月間履修します。カリキュラムの一部として、エンゲージメントへの陪席や、議決権行使の実習を通じて自社のスチュワードシップ活動をより深く理解するとともに、外部のESGアナリストとのミーティング等にも参加することにより、専門的かつタイムリーな知見を習得できる内容となっています。2024年は、社内11部署から計15名の応募があり、研修後は各々が各部署へ知見を持ち帰り、担当業務を通して、社内のサステナビリティの向上に努めています。

① サステナブルファイナンスの推進

2015年のパリ協定締結以降、世界各国において脱炭素化への取組みが加速しています。当社グループは、グローバルな脱炭素化に向けた取組みを支援するため、本業として積極的にサステナブルファイナンスに取り組んでいます。

従前より資金調達の支援はコアビジネスでしたが、SDGsの要素が加わることは、お客様に提供できる付加価値が増える新たなビジネスの機会とも捉えています。2022年には、富士フイルムホールディングスの国内公募債で最大発行額となる4本建てソーシャルボンドや、日本電気の国内公募債初となる3本建てサステナビリティ・リンク・ボンド等の大型起債の事務主幹事・SA業務を通じ、市場拡大に貢献してきました。また、2023年には、花王によるクーポンステップアップ型サステナビリティ・リンク・ボンドや、世界初のサムライブルーボンドとなるインドネシア共和国サムライ債の主幹事を務め、商品の多様化を進めてきました。

2024年には、日本政府が発行したクライメート・トランジション利付国債のフレームワーク策定支援(SA業務)も受託し、国内外におけるトランジションファイナンスを促進してきました。また、プライマリー・ディーラーとして同ボンドの入札に参加し、国債の安定的な消化の促進、市場流動性の維持・向上等を図るべく貢献しています。

また、SDGs関連債リーグテーブル及びGX移行債落札ランキングをサステナビリティKPIに設定し、定期的にモニタリングしています。これらの取組みにより、2024年度のSDGs関連債リーグテーブル及びGX移行債落札ランキングにおいてそれぞれ1位を獲得、また2024年度のグリーンボンド引受額としては総額で6,478億円に達しました。今後も日本政府のトランジション戦略をさまざまな面からサポートしていきます。

ほかにも、同年中に、日本の金融機関初となる日本政策投資銀行のトランジション債や、商船三井の海運業界として世界初の国際的なガイダンスに基づくブルーボンドを手掛け、サステナビリティファイナンスの更なる高度化に注力しています。

また、当社グループは、2024年1月31日に策定・公表したグリーンファイナンス・フレームワークに基づき、自社としても国内公募形式によるグリーンボンドを継続的に発行しており、その調達資金は、連結子会社を通じて行った再エネ発電プロジェクトへの投融資資金に係る社債償還資金に充当しました。

グリーンボンド発行実績

2018年11月発行:発行総額100億円

2024年 2月発行:発行総額100億円

- ※2025年3月末時点

主なSDGs債の引受実績

| 年 | 発行体 | 種類 | 発行額 |

|---|---|---|---|

| 2022年 | 富士フイルムホールディングス | ソーシャルボンド(事務主幹事、SA) | 計1,200億円 |

| 日本電気 | サステナビリティ・リンク・ボンド(事務主幹事、SA) | 計1,100億円 | |

| KDDI | サステナビリティボンド(事務主幹事、SA) | 計1,000億円 | |

| 2023年 | インドネシア共和国 | サムライブルーボンド(主幹事) | 207億円 |

| 花王 | サステナビリティ・リンク・ボンド(事務主幹事、SA) | 250億円 | |

| 日本航空 | トランジションボンド(事務主幹事) | 200億円 | |

| 2024年 | 日本国 | クライメート・トランジション利付国債(受託事業※) | - |

| 商船三井 | ブルーボンド(事務主幹事、SA) | 200億円 | |

| 中日本高速道路 | グリーンボンド(事務主幹事、SA) | 600億円 | |

| 日本政策投資銀行 | トランジションボンド(事務主幹事、SA) | 100億円 |

- ※令和5年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策調査事業(グリーン・トランジションボンドの活用等に係る調査)の受託

② サステナビリティ分野のM&Aアドバイザリー強化

当社グループでは、先行する欧州の有力企業と連携することで、再エネ分野のM&Aアドバイザリーも強化しています。具体的には、同分野に特化したフィナンシャル・アドバイザリー事業を行うGreen Giraffe等との資本業務提携を通じて、事業展開を加速しています。

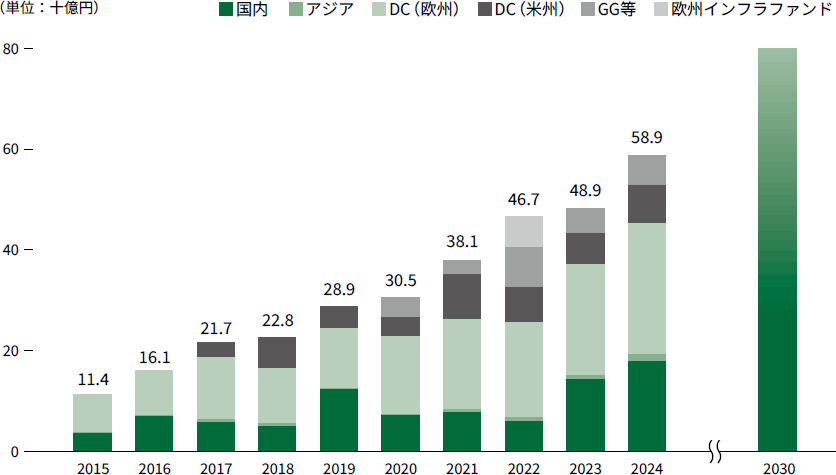

サステナビリティ分野を含む当社グループの海外M&Aビジネスは着実にトップラインを伸ばしており、2024年度のM&A関連収益は589億円に達しています。2030年度に向け、700億円以上の収益を目指し、人員を強化します。現在は日本を含むグローバル体制で700名ですが、2030年度には900名まで増やしていきます。

M&A関連収益の推移

(サステナビリティ分野を含む当社グループ全体)

③ サステナビリティを意識した商品・サービスの開発や投融資の推進

当社グループは、サステナビリティを意識した商品・サービスの開発や投融資を強化しています。

大和アセットマネジメントでは、サステナブルな社会への移行に向けESGやSDGs目標達成等に取り組む企業を投資先とする投資信託を提供しています。なかでも、「脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO)」(純資産総額221億円※)は、中心的位置付けのファンドです。

当ファンドは、信託報酬の一部を「認定NPO法人環境リレーションズ研究所」の植樹プロジェクトに寄付しています。毎年5~6月頃に現地森林組合等で植樹され、植樹後10年間保育管理が行われます。2024年には全国3カ所で5,425本を植樹し、累計で21,529本となりました。植樹地は全国6カ所に広がっています。

同社のこのような取組みにより、東京金融賞2021ESG投資部門で「グリーンファイナンス知事特別賞」を、また、環境省主催「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」(第5回)選定委員長賞(銅賞)を受賞しました。また、運用助言するカンドリアム社は、スイスのハーシェル&クラマー社の責任投資ブランド・インデックス2023で、世界の運用資産会社約600社のなかから1位に選ばれました。

- ※2025年3月末時点

「脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO)」の運用目的

- 1.気候変動緩和テクノロジーに着目

2050年脱炭素達成に資する気候変動対応策のなかでも重要な「緩和」策の最先端テクノロジーを有する企業に厳選投資します。 - 2.カーボンオフセットの仕組みを採用

当ファンドは、投資対象企業のカーボン排出量を毎月計算し、カーボンオフセットの仕組みを利用してファンド全体でネットゼロにし、カーボンゼロ目標に寄与します。

また大和証券をはじめとして賛同する販売会社とともに、「みんなで育む明日への森」植樹プロジェクトに信託報酬の一部を寄付しています。 - 3.厳しいサステナブルファイナンス開示基準を満たす

当ファンドは、EU(欧州連合)の、SFDR(サステナブルファイナンス開示規則)第9条という厳しい基準を満たす、ダークグリーンなファンドに相当します。モーニングスター社の報告では、該当ファンドは欧州でも4%※と限られます。

- ※モーニングスターダイレクト(2022年12月末現在)

また、当社グループは、2024年3月に、ダイワのフューチャー・デザイナー~未来のカルテ~の「資産運用プランニング※」の新機能としてESG・SDGs分析を導入しました。

ダイワのフューチャー・デザイナー~未来のカルテ~

『資産運用プランニング』へのESG・SDGs分析の導入

気候変動や社会格差といった世界の持続可能性への問題意識が高まる中、金融機関など機関投資家の間では、投融資先の選定時にESG格付けをはじめとするサステナビリティ情報を活用し、運用成果の向上を目指す動きが広がっています。

ESG・SDGs分析のサービスはMSCIによって提供されており、ポートフォリオ・リスク分析ソリューションサービス「WealthBench」を活用した国内での導入は、当社が初めてとなります。ESGに関する分析では、MSCIが企業のESGに対する取組み等を調査・評価した指標である「MSCI ESG格付け」に基づいて、お客さまのポートフォリオを分析します。また、SDGsの観点では、企業ごとに17の持続可能な開発目標に対する取組みを評価します。さらに、ポートフォリオの推定炭素排出量について、パリ協定で示された温室効果ガス削減に関する世界的な取り決めである「2℃目標(努力目標1.5℃以内)※」との整合性を分析します。これらにより、投資先の選択時に企業の持続可能性を加味することが可能となり、中長期的な運用パフォーマンスの向上が期待できます。

- ※パリ協定では世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃以内に抑制することと併せて1.5℃に抑える努力を追求すること(1.5℃目標)が示されている。MSCIのImplied Temperature Rise(ITR)では特に1.5℃目標に対する整合性を評価している

- ※MSCIが提供するポートフォリオ・リスク分析ソリューションサービス「WealthBenchTM」を国内向けにカスタマイズし、お客さまの金融資産の分析から投資意思決定のサポート、運用状況のモニタリングまで、資産運用のあらゆるシーンでお客さまをサポートさせていただくサービス

④ サステナビリティを意識したソーシング・投資推進

当社グループでは、再エネ分野を中心とするサステナビリティを意識したソーシング・投資を推進しています。

2018年7月に大和エナジー・インフラを設立し、大和PIパートナーズにおいて取り組んでいたエネルギー投資機能を移管しました。従来は太陽光発電を中心に国内再エネ分野への投資を行っていましたが、現在では海外の再エネ及びインフラストラクチャーの分野へ投資領域を広げています。

2023年度には、フィンランドにて産業セクター向けの配電事業を行うAurora Infrastructureの株式を取得した他、国内エネルギーテック企業ENECHANGEとの協働により、オーストラリアにて複数の太陽光発電所案件を取得しました。さらに、太陽光発電設備の開発や評価、保守管理業務及びアセットマネジメント機能の強化を目的としてCO2OSの子会社化を実施し、また西札幌では蓄電池へ投資しました。2024年度は、InfraRed Capital Partners Limitedが運用する米国の陸上風力・太陽光発電所案件への共同投資を実行しました。

また、蓄電池への投資を本格化し、日本・米国・欧州において、複数の大型系統側蓄電所の開発に着手しています。インフラ投資においては国内ではデータセンターの投資について新たに開始しております。

さらに、大和リアル・エステート・アセット・マネジメントでは、ESGに配慮した不動産等、オルタナティブ資産の運用機会を提供しています。同社が運用業務を受託している大和証券オフィス投資法人及び大和証券リビング投資法人では、サステナブルファイナンスによる資金調達を活用し投資を行うことで、環境性能の高いオフィスビルや優良で質の高いヘルスケア施設の供給促進に努めています。また、太陽光発電所やバイオマス発電所の運用業務を受託しており、2021年9月には国内の機関投資家より出資を募り設立された、太陽光発電事業を投資対象とした私募ファンドである「DSREFコア・アマテラス投資事業有限責任組合」の運用業務を開始しました。

再エネ発電所の運用実績

件数:31件(北海道、東北、北陸、関東、中部、関西、中国、四国)

出力:太陽光発電 約294MW(底地運用資産分を除く)、バイオマス発電所 約20MW

運用資産残高:約1,087億円

- ※2025年3月末時点

⑤ サステナビリティ関連のソリューション提供

大和総研によるリサーチ、コンサルティング業務において、サステナビリティ関連のソリューション提供を強化していきます。

気候変動による経済・社会への影響に関する情報発信や政策提言、気候変動対応をはじめ気候関連リスクに対する経営戦略の立案やプロジェクト支援等のコンサルティングを強化し、お客様の企業価値の向上に繋げていきます。

⑥ 自社のカーボンニュートラル実現

当社グループはカーボンニュートラル宣言を策定し、カーボンニュートラル実現に向けた取組みを進めています。詳細は、「4. 戦略(6)カーボンニュートラル実現に向けた移行計画」をご参照ください。

⑦ ステークホルダーとのエンゲージメント強化

当社グループでは、お客様の脱炭素への移行を金融面で支援するため、発行体や投資家をはじめとするステークホルダーとのエンゲージメントを強化しています。例えば、環境・社会関連ポリシーフレームワークを基に環境や社会に対して多大な負の影響を与える可能性がある事業に関するリスクを認識した上で、投資先企業とのエンゲージメント等を通じた適切な対応に取り組んでいます。

また、大和アセットマネジメントでは、気候変動をマテリアリティの一つと位置付け、投資先企業とのエンゲージメントを行っています。同社では、投資先企業が持続的な企業価値向上を実現するための「あるべき経営の姿」(ベストプラクティス)を定め、エンゲージメント等を通じて、投資先企業に対しこれらの取組みを働きかけています。なお、2024年1月から12月のエンゲージメント実施件数は1,384件、ESGテーマが占める割合は22.6%となっています※。

- ※1回のミーティングで複数のテーマについて議論

ベストプラクティスの一例(気候変動)

- TCFDの枠組みに沿って様々な気候変動シナリオを想定し分析することで、移行リスク、物理的リスク、事業機会が特定されている。

- GHG排出量や原単位の実態及び想定されるリスクと機会を定量的に把握する。

- 2050年カーボンニュートラル達成までの具体的なロードマップ、マイルストーンを策定し、その進捗状況について毎年説明する。なお2030年の目標として、当社のNZAMi※中間目標とも整合する50%以上の削減を目指すことが望ましい。

- リスク・機会の両面を取り込んだ事業戦略を策定・実行し、活動状況の総括・評価を実施する。

- ※Net Zero Asset Managers initiative

⑧ ルールメイキングへの関与

当社グループは、持続可能な社会の実現に貢献すべく、国内外におけるさまざまな議論形成の場への積極的な参加や、下記の各種イニシアティブ(抜粋掲載)への参画・署名・賛同を行っています。

近年、サステナビリティ開示基準の策定に向けた取組みが進展するなか、ISSB等を傘下に持つIFRS財団の評議員や、国内のサステナビリティ開示基準の策定を行うサステナビリティ基準委員会(SSBJ)の委員に当社グループの役職員が就任し、積極的な活動を行っています。また、投融資等を通じたGHG排出量を計測・開示する手法を開発するPartnership for Carbon Accounting Financials(PCAF)やGXリーグへの参画を通じて、各種ルールメイキングに貢献しています。

さらに、大和証券は、東京証券取引所が開設するカーボン・クレジット市場において、マーケットメイカーとして参加しました。その結果、再エネルギー(電力)区分において注文の表示時間と売却数量の両基準を満たし、カーボン・クレジット市場の流動性と適正な価格形成に貢献したことが認められ、2023年度と2024年度に、グッド・マーケットメイカーの表彰を受けました。

(6)カーボンニュートラル実現に向けた移行計画

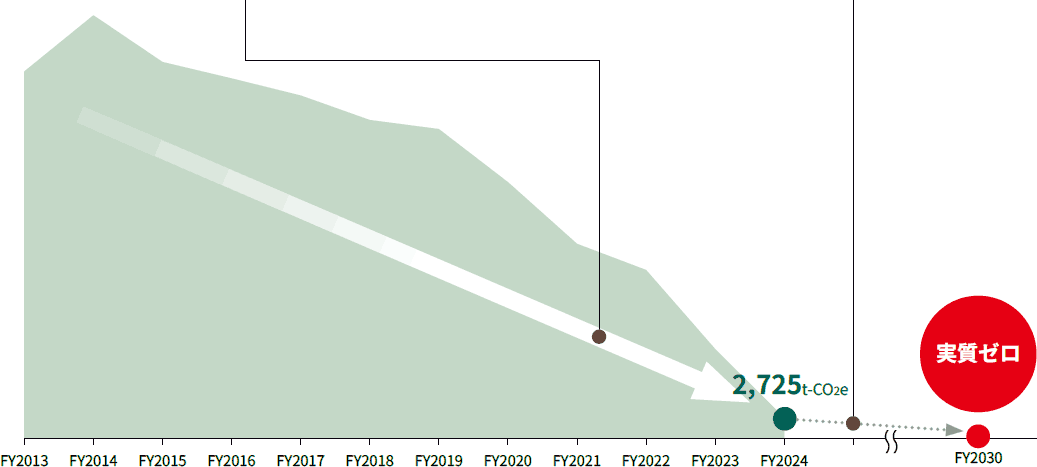

① 2030年度までの自社のGHG排出量(Scope1・2)ネットゼロ

2030年度までのカーボンニュートラル実現に向けて、自社のGHG排出量(Scope1・2)のネットゼロを推進します。Scope1・2の推移は以下の通りです。具体的な取組みとしては、省エネ活動の継続及び使用電力の再エネ化等を進めていきます。

省エネ活動については、現状、各施設における省エネ技術/システムの導入やエネルギー利用の効率化等を行っています。今後もこれらについて継続的に実施していきます。

また、再エネの導入については、2021年4月より本社ビル(グラントウキョウノースタワー)に入居する全てのグループ会社において、トラッキング付非化石証書を活用することで再エネ化しています。さらに、2024年1月には大和証券の、また同年4月には大和総研の国内全拠点を再エネへ切り替えました。国内拠点においては2025年中間目標を設定し、GXリーグに提出しています(Scope1:416t、Scope2:55t)。

今後は海外拠点の再エネへの切り替え、自助努力により削減が困難な部分については、カーボン・クレジット等の活用について検討を進めることで、2025年中間目標の達成、2030年度までのScope1・2ネットゼロ達成を目指します。なお、当社はオフィス等に導入する再エネの電力メニューを選定する際に、GHG排出量の削減効果だけではなく、内部炭素価格を活用することでその判断材料にしています。具体的には、Jクレジット価格※をもとに算定した、将来想定される費用と、再エネ導入による追加費用の比較を行っています。算定にあたっては、電力会社から取得した、再エネ導入により想定されるGHG削減量に関するデータを用いています。今後は価格設定の見直し等も検討し、引き続き再エネ導入による追加コストの妥当性判断に内部炭素価格を活用します。

- ※2024年度は3,246円/t-CO2

これまでの取組み例

- エネルギー利用の効率化

- 設備の切替(空調、照明のLED化)

- オペレーションの見直し 等

- トラッキング付非化石証書の活用等による再エネへの切り替え

- 大和証券(2024年1月~)・大和総研(2024年4月~)の国内全拠点の使用電力を再エネへ切り替え

今後の取組み例

- エネルギー利用の効率化を継続的に実施

- 海外拠点等への再エネの導入を検討

- カーボンオフセットの活用

- Jクレジット等、カーボンクレジットの購入

- ※1自社のGHG排出量(国内+海外)は、従業員ベースで約93%の拠点について集計

- ※22024年度実績についてはマーケット基準で表示。ロケーション基準については「6. 指標及び目標(2)GHG 排出量(Scope1・2・3)」に記載

② 2050年までの投融資ポートフォリオのGHG排出量等(Scope3)ネットゼロ

脱炭素社会の実現に向け、自社の排出量だけでなくサプライチェーン全体での排出量の管理・削減が求められています。特に金融機関には、投融資ポートフォリオのGHG排出量(Financed Emissions)や引受等の資本市場業務に関するGHG排出量(Facilitated Emissions)等のScope3カテゴリ15の管理が求められています。

Financed Emissions

Financed Emissionsの削減に向けて、以下のプロセスに沿って取り組んでいます。

Financed Emissionsの削減に向けたプロセス

- 優先アセットクラス・

優先セクターの選定 - セクター特性の分析・

分析データの収集 - 排出量の計測・

グループ内管理

手法の検討 - SBT等を活用した

中間目標の設定・開示 - 目標の達成に向けた

戦略策定とエンゲージメントの推進・強化

当社グループは、2021年12月にPCAF及びPCAF Japan coalitionに加盟し、PCAFの知見やデータベースを活用しながらGHG排出量の計測をしています。2023年度の実績は、従前に比べて対象範囲を拡大させ、高排出セクターに限定しない形で計測を行いました。また、投融資先のScope1・2に加えてScope3も計測しました。

なお、2023年度には、当社グループの投融資ポートフォリオ排出量において最も大きな割合を占める電力セクターのうち、プロジェクトファイナンスについて、2030年度までの中間目標を設定しました。詳細は、「6. 指標及び目標」をご参照ください。

Facilitated Emissions

当社グループの主要業務である引受等の資本市場業務に関するGHG排出量(Facilitated Emissions)についても国際的に議論が行われており、動向を注視しています。

当社グループも関連部署と協議を進め、まずは実績値の試算を進める予定です。大和証券においては、トランジション・ファイナンスの推進等、資本市場業務を通じた脱炭素社会への貢献に注力しており、引き続き取組みを強化していきます。

③ 金融ビジネスを通じた脱炭素社会へのスムーズな移行の支援

総合証券グループとして、金融ビジネスを通じたお客様の脱炭素化に向けた取組みへの支援にも引き続き取り組んでいます。

詳細は、「4. 戦略(5)気候変動に関連して推進する戦略的な取組み」をご参照ください。