認定NPO法人SOS子どもの村JAPAN

家族の未来応援プロジェクト

助成金額:9,320,000円(3年累計)

実施期間:2018年1月~2020年12月

橋本 愛美

(統括相談支援員、臨床心理士・公認心理師)

団体概要/今回の事業開発で行ったこと

NPO「SOS子どもの村JAPAN」は、オーストリアに本部を置き、世界135の国と地域で活動する国際団体「SOS子どもの村」の日本支部として、2010年に設立されました。さまざまな事情で家族と暮らせなくなった子どもたちが家庭の中で育つことができるよう里親家庭を支援すること、地域の中で、困難を抱えた家庭や子どもを支援することという二つのミッションを掲げ、里親家庭のコミュニティである「子どもの村」、困難を抱えた家庭からの相談事業などを行う「子ども家庭支援センター」を福岡市内で運営しています。

私たちのところに相談に来られる中には、貧困や障害、社会的孤立など、さまざまな課題が複雑に絡み合っている家庭も少なくありません。そうした家庭をサポートする上では、さまざまな角度からアプローチする包括的な支援が必要です。

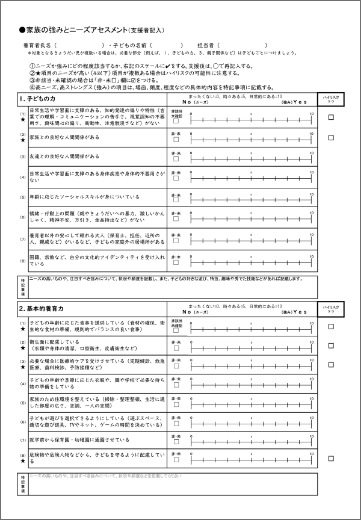

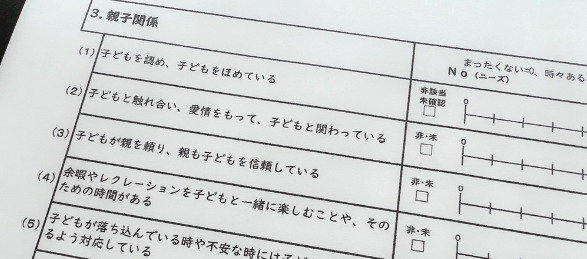

そのためには、まずその家庭ごとのニーズと家族の強みを把握し、関係者間や当事者である家族と共有する必要があると考え、今回の事業開発では、各家庭や子どもの状況を把握するためのアセスメントツールの開発に取り組みました。あわせて、相談に来てくれるのを待つのではなくこちらから学校や家庭を訪問するアウトリーチ型の家族支援、支援者、学校や行政などの関係機関が、当事者家族をまじえて話し合いながら支援計画を立てていく「家族応援会議」など、多角的な支援の形を充実させてきました。

また、そうした取り組みを進める上で連携が必要になる、児童相談所や区役所、スクールソーシャルワーカーや障がい者基幹相談支援センターなど、他分野の関係者・機関とのネットワークづくりにも従来以上に力を入れました。

3年間の取り組みで行ったこと

アセスメントツールの開発については、「SOS子どもの村オーストリア」が使用しているものをはじめ、国内で使用されているツールについて調査した上で、叩き台となるツールを作成。

実際に当事者の方に使用してもらったり、関係機関の意見を聞いたりしながら改善を重ね、3年目から子ども家庭支援センターの他、市町村の相談窓口などでの試行を開始しました。これまでに、29家族にツールを利用しての支援を行っています。

アウトリーチ型家族支援では、臨床心理士や社会福祉士が学校や家庭を訪問し、親や子の状況や気持ちの整理のためのカウンセリング、親子関係再構築のための合同プレイ、住環境に合わせたペアレンティングなどを行いました。3年間でのアウトリーチ件数は96件、支援家族数は9家族となっています。

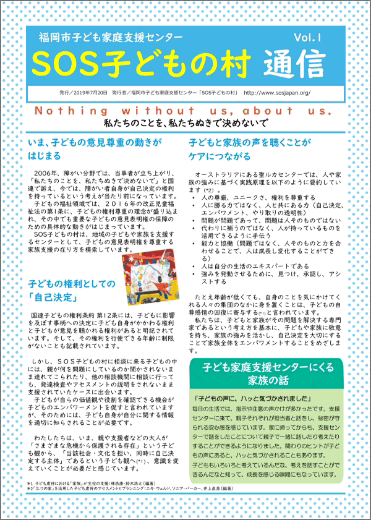

「家族応援会議」については、まずファシリテーターの養成を進めるとともに、「当事者が参画しての支援」に関する啓発のための「支援センター通信」を作成し、研修会や関係者協議で配布。コロナ禍の影響で家族応援会議の実施は難しい時期もありましたが、それでも3年間で12回開催することができました。

また、他分野とのネットワークづくりについては、児童福祉司やスクールソーシャルワーカーなどを対象とした研修会を開催。アセスメントツールの紹介をするとともに、アウトリーチ支援などについて説明し、意見交換を行いました。

達成できたこと、できなかったこと/子どもの貧困解決に対してどういったインパクトを生んだか/今後の取り組みと展望

アセスメントツールについては実用化が進み、支援の難しいケース、支援者の経験が浅いケースなどの対応において重要な役割を果たしています。

ツール導入前よりも、支援する家庭の小さな変化に気づきやすくなったことが大きな成果だと考えています。多くの問題を抱え、一見何も変わっていないような家庭であっても、ツールを利用することで「ここが前進している」と気づき、それを当事者や支援者の間で共有することができるのは重要だと感じます。

一方で、アセスメントを行ったことで「一方的に評価されている」「ネガティブな点ばかり見られている気がする」と感じた当事者がいたことも事実です。

「評価する、される」という関係性に立つのではなく、それぞれの家族の強みを見つけ、持っている力を発揮させていくという視点を持てるよう、アセスメント項目の見直しも行っています。

「家族応援会議」では、子どもの「困り感」を保護者や学校関係者と共有できたことで、子どもの安心感が増したというケースがあった一方、大人の中で十分に意見が言えなかったという子どももいました。

ファシリテーターの技術向上と関係者へのいっそうの啓発が課題だと感じています。

ネットワーク作りにおいても、研修会などを通じて関係者の理解が深まり、今後の具体的な連携につながったと感じました。

すでに、研修会で意見交換を行ったフリースクールなどに、支援センターの利用者をつなぐことができたケースも出てきています。

私たちの活動は、直接的に子どもの貧困解決につながるものではないかもしれません。しかし、子ども時代の家族との関係や家庭での経験は、その子の将来に大きな影響を与えます。家庭という安心できる場所がある子どもは、勉強をはじめさまざまなことに対して意欲的です。一方、家庭生活が安定せず、毎日を生きるだけで精一杯の状況に置かれている子どもは、何に対しても無気力だったり、友達との関係もうまく作れないということが少なくありません。

つまり、子ども時代の安心でき、安定した家庭生活は人の人生の基盤となっていくものあり、その家庭を支えていくことが、子どもが成長して社会に出て、自分で生活を営んでいける人になっていくことにつながると考えています。

さまざまな事情で家族と暮らせず、社会的養護のもとで育つ子どもたちにとっても、「この人は信頼できる」と思える大人が近くにいる環境で育つことは非常に重要です。その経験があることが、大人になってからの人生を支えていくのではないでしょうか。

だから、里親家庭を増やし、家庭養育を推進していくとともに、一時預かりなども含めて、地域の中で子どもたちが「安心して大人を頼る」体験をできる仕組みを作っていきたい。私たちはそう考えています。

開発したアセスメントツールは現在、どなたでも使えるように公開しており、ありがたいことにいろいろなところからお問い合わせをいただいています。

アセスメントの重要性が、広く認識されつつあることの証左ではないでしょうか。

「家族応援会議」のように、家族を支援する際に子どもを含む当事者家族が中心となって進めていけるような場を作っていくということも今後さらに大事にしていきたいと考えています。そのときには、家族の強みやニーズをきちんと把握し、そこに寄り添っていく姿勢が何よりも重要です。

こうしたアセスメントの考え方を広めていくことにも、より力を入れていきたいと思います。

資金提供者となりうる民間企業へのメッセージ

地域で困難を抱えた家族を支援していく上で、経済的なご支援が安定的にあるというのは、本当に重要なことだと感じています。

たとえば現在、私たちはいろいろな民間企業や民間の財団から資金提供をいただき、里親による一時預かり事業の構築等に取り組んでいます。

親がさまざまな事情で子どもとともに生活できないときに、一時的に里親に預かってもらう。これは、家族に対する包括的な支援を行う上で、非常に重要な仕組みだと考えています。

取り組みを始めて3年が経ちますが、ようやく市の施策として予算を付けて取り組んでもらえる目途が立ってきました。継続的な複数年にわたっての支援をいただくことができなければ、ここまではたどり着けなかったでしょう。

このように、まだ公的な支援もない仕組みを新しく作っていくときには、市民や企業の皆さんからのサポートが非常に大きな力になります。

まだ芽が出るかどうかわからない段階の新たな取り組みについても目を向けていただければありがたいです。