NPO法人パノラマ

校内居場所カフェ運営者・実施者人材育成

助成金額:9,320,000円(3年累計)

実施期間:2020年1月~2022年12月

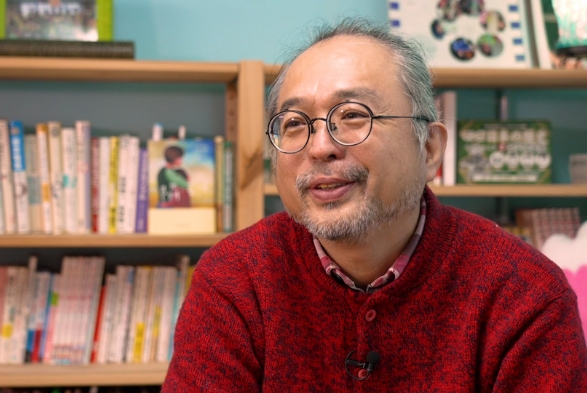

石井 正宏(理事長)

団体概要/今回の事業開発で行ったこと

「パノラマ」は、「すべての人々がフレームインできる社会を創る」をミッションに、既存の社会フレーム(枠組み)では収まりきれずに社会的弱者となるリスクの高い子どもや若者たちなど、すべての人々が生き生きと暮らせる社会を作ることを目指し活動しているNPO法人です。

横浜市の北部エリアを拠点に、小学生から40歳以上の方まで、社会的に孤立している人やそれにつながる困難を抱えている人への支援を、途切れのないシームレスな形で行えるよう、居場所作りや就労支援などさまざまな形のサポートに取り組んでいます。

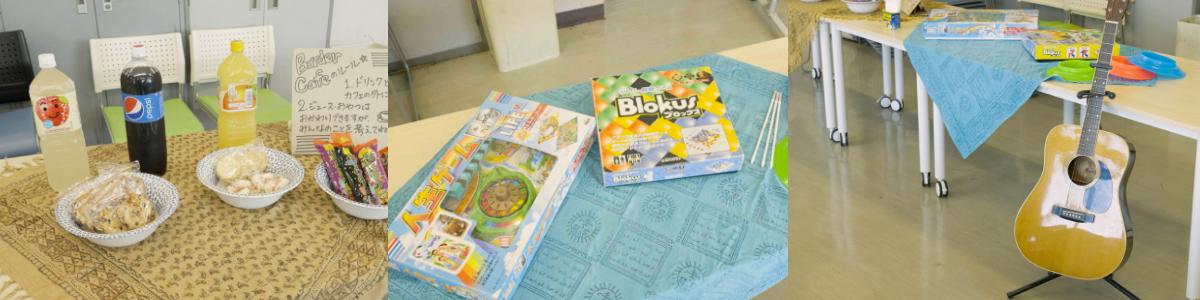

私たちが取り組んでいる若者への支援活動の一つに、「校内居場所カフェ」の運営があります。これは、地域の学校と連携し、校内の図書館などでカフェを開くというもの。地域のボランティアの方にも協力いただき、無料の食べ物や飲み物の他、楽器やボードゲームなども用意して、ゆっくり過ごせる「居場所」作りをしています。同時にそこが、悩みを抱える生徒が私たちのような若者支援の専門家と話せる場にもなっているのです。

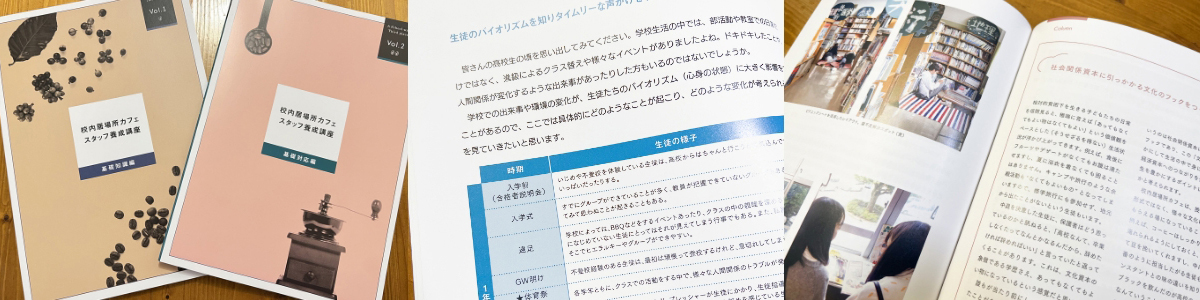

今回の事業では、そうした校内居場所カフェの運営をやりたいと考えている方たち向けに開催する、カフェスタッフ養成講座のために販売するテキストの作成に取り組みました。

3年間の取り組みで行ったこと

今、校内居場所カフェは全国に今60カ所以上あり、その規模や学校の様子もさまざまです。そのそれぞれに異なる取り組みを網羅できるテキスト、そして学校の中でうまくカフェを運営するノウハウを知ることができるテキストを作りたいと考えていました。

そのため、まずは先生やスクールソーシャルワーカーにも入ってもらって情報を収集。さらに、現在カフェをやっている人、またこれからやりたいと思っている人たちを対象に、知りたいこと、困っていることなどについてのアンケートも実施し、その結果をもとに、具体的なエピソードを入れ込みながら内容を作り上げていきました。

本作りは素人なので大変苦労しましたが、3年目にようやく「基礎知識編」と「基礎対応編」が完成、販売を開始しました。

養成講座の副読本が400冊、基礎知識編はすでに140部、発売したばかりの基礎対応編も数十部を売り上げています。

達成できたこと、できなかったこと

テキスト作成の過程を通じて、自分たちが行ってきた支援の内容を体系化し、積み重ねた経験を多くの人に共有してもらうことができたのは大きな収穫でした。

読んだ方から「参考になる」という感想をいただいたほか、テキストを読んでボランティアに来てくださった方もいらっしゃいます。

ボランティア体験後に感想文を書いていただいたのですが、私たちが伝えたいことがしっかり伝わっていると感じられました。

また、テキストを有償で販売するということで、活動資金を得る手段ができたという意味でも、大きな意味があったと考えています。

一方で、コロナ禍のさなかということで、学校も休校になってカフェが開けなかった、あるいは開いていても飲食を提供できない時期がありました。

思うようにソーシャルワークができないのはつらかったけれど、「お茶を飲む」という行為があることで、誰でも「そこにいていいんだ」という安心感を得られる「カフェ」という場所の意味を、改めて実感することにもなりました。

子どもの貧困解決に対してどういったインパクトを生んだか

根本的な貧困解決は、国家レベルでの取り組みでなければ実現しようのないものかもしれません。

しかし、教育をはじめいろいろな経験をする機会を得られないことが障壁になって、社会から孤立してしまいやすい貧困家庭の子どもたちをサポートし、さまざまな機会を提供することで、今あるでこぼこの穴を埋めていくようなことは、私たちNPOにもできるのではないでしょうか。

今回の事業も、その一つの手法を提示することになったと考えています。

子どもたちは、カフェで親や先生とはまったく違う大人たちと出会うことで、「世界には、今いる場所以外にもいろんな場所がある」と気づくことができます。

それが悩みを抱えている子どもたちに、力を与えてくれることがあるのです。

もちろん、スクールカウンセラーやソーシャルワーカーが熱心に活動されている学校もありますが、そうした方たちが支援するのは基本的に、学校の先生たちが「あ、この子は困っているな、悩みを抱えているな」と気づいた生徒たち。私たちの活動はそうではなく、カフェという場で出会い、先生を飛び越えてつながることができる。その意義は大きいと思っています。

また、学校で出会った子どもたちと、その子が学校に所属しなくなった後もつながりを持ち続けられることも、校内居場所カフェのメリットの一つです。

以前にも、中退を決めた生徒が相談に来てくれて、その後新しい学校に移るまでを細かくサポートした事例がありました。

特に10代後半くらいの子どもたちは、自分が知っている大人のいないところにはなかなか相談に行きづらいものです。たとえば、仕事をやめたので失業保険受給の手続きにハローワークに行かなくてはならないのに、怖くて行けない、家族にも頼れないという子もたくさんいる。そういう子たちのサポートも重要な活動です。

貧困など福祉的な課題を抱えた子どもたちが多く入学してくるような学校には、私たちのような形の支援が特に重要になってくるのではないかと感じています。

今後の取り組みと展望/資金提供者となりうる民間企業へのメッセージ

現在は基礎編に続き、テキストの「応用知識編」と「応用対応編」の作成にも取り組んでいます。

さらに、発行したテキストを使って、全国での「校内居場所カフェ」運営者養成講座も実施していく予定です。これまで、全国のカフェ運営者の間にはあまり横のつながりがなかったのですが、この養成講座を通じてつながりが生まれていけばいいなと考えています。

それによって、一人でも多くの児童や生徒たちに支援を届けられるようにしていく。そしていずれは、国が公助としてこうした取り組みを進めていく、そのための道筋を今作っているという実感があります。

ここまでが「種まき」だったとすれば、これからはそれが芽を出して花が咲く段階に入っていくのではないでしょうか。

今回のテキスト作成事業は、経済的なバックグラウンドなしには成し遂げられなかったと考えているので、継続した支援をいただけたことは本当にありがたかったです。

また、寄付以外の形でも、ぜひ関わりを持っていただければと考えています。

たとえば、ボランティアとして活動に参加していただく。誰かのために時間を捻出して活動に加わってくれるというのは、一種の富の再分配だともいえるのではないでしょうか。

また、ある学校では、近所のお肉屋さんが生徒たちにインターンのような形で職場経験をさせてくれているのですが、学校ではなかなか頑張れずにいたある女子生徒が、そこでは実に生き生きと働いていたということがありました。彼女が元気にメンチカツを揚げている姿を見たその学校の先生は、「信じられない、奇跡だ」と驚いていました。

お肉屋さんにしてみれば、ただ仕事を教えて給料を払っているだけです。

それでも、そんな「奇跡」が起きるんだということを、多くの企業の方に知ってもらいたい。そして、経験の少ない若者たちを職場に受け入れていく、そういう形の社会貢献にも踏み出していただければ嬉しいです。