認定NPO法人PIECES

孤立した子どもに対する

地域のアウトリーチ人材育成プログラムの

事業開発

助成金額:9,320,000円(3年累計)

実施期間:2018年1月~2020年12月

斎 典道(理事 / ソーシャルワーカー)

団体概要/今回の事業開発で行ったこと

認定NPO法人PIECESは、子どもが孤立しない地域を作ることを目的に、2016年に設立されました。

現在、貧困や虐待を背景にして多くの子どもたちが孤立した状態にあります。

市民による関わり、市民性の醸成によって、子どもたちの周りに優しいつながりを作ることを目的にして活動しています。

子どもの貧困、孤立などの課題を解消する方法として、例えば子ども食堂のような「場」を作ることも大切なのですが、その「場」に来ることができない子どもたちもいます。私たちが今回の事業開発で目指したのは、子どもを取り巻く地域の人々がどうすれば生活動線の中で、子どもとつながれるか、でした。そこで私たちは、地域で実際に子どもの支援を行う二つの団体と協力して、地域の子どもたちとつながるというまなざしを持った市民を増やすための人材育成のプログラムを行うことにしました。

3年間の取り組みで行ったこと

私たちの事業は2018年、2019年、2020年の3年度の取り組みでした。

市民参加型の育成プログラムの内容は、その分野の専門家・実務家から基本的な知識やマインドセットについて学ぶ「講座」。

私たちが開発した動画を見てもらって、参加者全員でそのテーマについて対話形式で話し合う「ゼミ」。

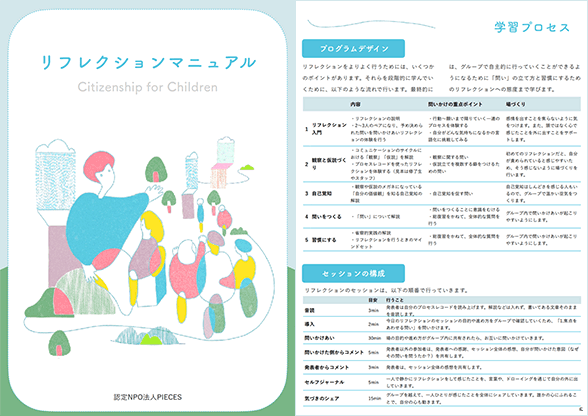

そして、実際に子どもの現場で起きた課題を参加者が持ち寄り、その時にどう対処したのか。その行動の背景にはどんな気持ちがあったのか。客観的な視点を入れながらグループで振り返りをする「リフレクション」を柱としました。

プログラムは6ヶ月が1パッケージとなっていて、これを2地域で開催しました。3年間で実際に参加した人は60人です。

コロナ禍での実施でしたので、いくつかのプログラムはオンラインで行うこともありました。プログラムの内容は毎回、試行錯誤を重ねながら、ブラッシュアップすることができました。

達成できたこと、できなかったこと

「地域の子どもたちとつながる」という課題で、研修プログラムを開催したのですが、当初は、どうすれば「支援者」としての市民を増やせるのかという技術論が先行してしまいました。けれども、それでは活動が長続きしないことが徐々に分かってきました。参加者はこの分野の専門家でも何でもなく、私たちの趣旨に賛同した、一般の市民です。子どもとの関わりに正解はないですし、うまくいかないことの方が多い。技術論から入ってしまったことで、自分がやったことがあまりうまくいかなかったときに、「自分には向いてないんじゃないか」というネガティブな気持ちなどが生まれてきました。

そこで私たちが立ち戻ったのは、集まってくださった方々のまなざしでした。つまり「想い」です。どの方も、子どもたちのおかれた環境をなんとかしたい。そう思っているんです。その想いやまなざしに私たちが丁寧に向き合わなければならない。

技術論を押しつけるのではなく、どうすればいいのかと一緒に悩み、失敗やうまくいかないプロセスも含めて、一緒に面白がることができないと、なかなか継続するのは難しい。そのまなざしの共有を土台にして、専門的な技術やスキルを取り入れようと工夫しました。

例えば茨城県水戸市では、地域の子ども支援、子育て支援を実践する「セカンドリーグ茨城」という団体が共同パートナーとして名乗りをあげてくれました。その活動に参加されている方を対象に、私たちの研修プログラムを受講してもらうことになりました。

募集をすると、学生や社会人として働いている方など、様々な業種、世代、ジェンダーの方が手を挙げてくださいました。福祉のお仕事や学校教育の現場に関わっている方もおられました。私たちは「マインドセット(まなざし)」と「スキルセット(技術)」の両輪が伝えられるように努力しました。具体的には、子どもの事例について考えるときも、まずは一人の人として、自分がその子どもにとってどんな存在でありたいのか、その子どものことをどのような価値観のメガネで見ているのかをとことん共有し合います。その上で、じゃあこのようなケースではどうすればよいのか、という問いを参加者全員で議論し、その中で有効な解決策を見いだしていく。ソーシャルワークの領域ではアセスメントと言いますが、その子どもたちの抱えている問題の背景にあるものは何か、どんな社会構造がその要因なのかまで踏み込んで、私たちに何ができるかを見いだしていくのです。

このように、一人の人として持っている想いやまなざし、価値観も大切にしながら、支援の一端を担う人としての知識や技術を少しずつ獲得してもらいました。

子どもの貧困解決に対してどういったインパクトを生んだか/今後の取り組みと展望

子どもの貧困は大きな課題ですが、大きく分けると「貧」の課題と、「困」の課題に分類できると思います。具体的に満足な食事を得ることができないなどの「貧」の部分については、やはり公助を必要とする領域です。逆に言えば、私たちの育成プログラムで、そこにアプローチすることはできません。

一方、もうひとつの「困」の部分で、今、困っていることをなくしてゆく。それを多くの市民の知恵で解決することはできると思います。なぜならば、たとえ経済的に困窮していても、周りの人とのつながりの中で、自分らしくというか、ウィルビーイングな生き方が選択できている子どもが少なからずいることを、私たちはこれまでの活動を通して経験しています。

私たちがこだわっている「つながり」は、言葉にすると薄っぺらく聞こえるかも知れませんが、私たちの社会そのものが、そのつながりが生まれにくい社会になっているからこそ、真正面から取り組んでいく必要があると考えています。

町のあちこちに子どもへのまなざしを持っている人、あるいはいざという時に子どもに関わる人たちが増えていくことで、子どもが困りきってしまうその前に、なんとかつながれる機会を作りたい。この子どもの貧困、「貧」の部分をゼロにすることはできないからこそ、「貧」であっても困らない。そういう地域や社会を作ることに、多少なり寄与できるのではないかなと思っています。その意味で、今回、開発した育成プログラムを今後、各地に広げていきたいと思っています。

コンビニの一角に子どもの居場所を作りアウトリーチを行っている

当初からこの育成プログラムは、PIECESだけのものではなく、いろんな人々、団体と共有していくことを念頭においてきました。

PIECESはこの育成プログラムに関してのノウハウは持っている。けれども、各地の市民の人たちとの直接のつながりを持っているかというと、そうではない。

だからこそ、そうした各地域で活動している団体や機関、自治体とつながって、その市民性を醸成していきたいと思っています。

そういうことができるパートナーを増やしたい。そして、いずれは、そのつながりをコンソーシアム化させたいと思っています。

地域で活動するNPOだけでなく、地方自治体や大学などの教育機関も加わって、市民が子どもに関わることを文化として広げたいと思っています。

資金提供者となりうる民間企業へのメッセージ

子どもの貧困を解決するという分野は、投資いただいた成果が、ものの数年で目に見える分野ではありません。

今後、数十年という中長期の視点で、一緒にコミットしていただけるパートナーが、企業セクターの中から生まれてくると有り難いなと思います。

子どもの孤立、虐待や貧困など、子どもをめぐる課題は、その言葉だけ見ると、専門家でもない自分がそこに関わる余地があるのか。かえって迷惑にならないかと思う人もおられます。

けれども、私たちは活動を通してある確信を持ちました。それは、子どもにとって一人の大人は、とても大事な資源になり得るということです。

資源というとドライな言い方に聞こえてしまうかもしれませんが、子どもにとって大人はやっぱり大切な存在です。一方で、大事な資源ではあるけれども、一人の資源でしかないということ。やはり、一人にできる限界はあります。一人で頑張りすぎないことを自覚しながら、やはり誰かと一緒にやり続けてゆくことが大事だと思います。子どもの社会に大人が関わり続けていく。そんな人たちが増えたらいいなと思っています。