認定NPO法人Learning for All(東京都)

学習支援ナレッジ展開の

事業開発

助成金額:9,320,000円(3年累計)

実施期間:2018年1月~2020年12月

李 炯植(代表理事)

団体概要

「子どもの貧困に、本質的解決を。」をミッションに掲げ、困難を抱える子どもたちへ学習支援と居場所づくりを中心に、訪問・食事・保護者支援など多岐に渡り展開しています。設立から延べ10,500人の子どもたちに支援を届けてきました。そして、虐待、教育格差など、経済的困窮に付随して複雑な困難に置かれている子どもたちが、地域の中で見過ごされることなく、早期に適切な支援場所に繋がり、見守られ・支えられていくモデル「地域協働型子ども包括支援」を構築。(※対象の子どもの年齢は主に6歳~18歳を想定しています)支援現場での知見を活かして積極的に政策提言も行いながら、「地域協働型子ども包括支援」を全国へ広げ、すべての子どもたちが自分の可能性を信じ、自分の力で人生を切り拓くことのできる社会の実現を目指しています。

今回の事業開発で行ったこと

助成をいただくことになった2018年ごろはちょうど、生活困窮家庭の子どもたちへの学習支援が全国的に広がりつつあった時期でした。

ただ、ニーズに「量」で応えることに手一杯で、「質」にまで手が回らないというのが現場の実情だったように思います。

そんな中、私たちは、すでに7年以上生活困窮家庭の子どもたちを中心に学習支援を続けてきており、ノウハウを積み上げてきていました。

そこでそのノウハウを全国で同じように子ども支援活動をしている団体へ提供し、ベースアップを図っていくためのナレッジ展開を行うことにしました。

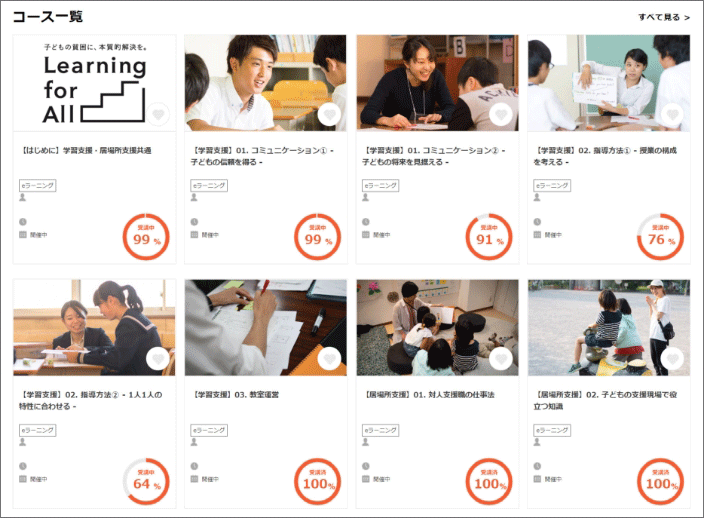

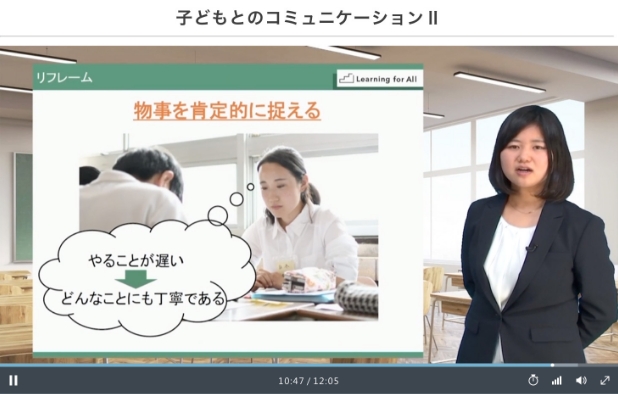

具体的には、これまで支援者向けに行っていた、貧困問題や子どもの発達、学習支援の手法などについての理解を深めるための研修内容をeラーニング化し、コンテンツとして開発。子ども支援を行っている全国の団体に提供する体制を整えました。最終的には3年間で36団体にeラーニングを提供、5つの団体に教材の提供・教材利用のためのサポートを実施。あわせてオンラインでの研修も実施しました。

3年間の取り組みで行ったこと

コンテンツを開発してサービス内容を固めていくにあたっては、試作品を実際にいろいろな団体・自治体で使用していただき、アンケートやインタビューを通じて改善点を挙げてもらいながら質を上げていきました。地域や団体によって状況がそれぞれ異なり、運営方法やニーズも同じではないということに気づかされる機会にもなりました。

たとえば、東京はじめ首都圏では大学生の学習支援ボランティアも多いけれど、地方に行けば大半が高齢者の方ということも少なくありません。スマホやパソコンをどの程度扱えるか、動画教材に慣れているかどうかといった違いもあります。そうしたそれぞれの事情にうまく対応できるコンテンツにするために、計画→実行→確認→改善(PDCAサイクル)という流れを何度も繰り返しました。

また、動画の作りについても、「長すぎる」「情報量が多い」といったフィードバックをいただいたので、本当に必要な内容を絞り込むなどして改善を重ねました。

達成できたこと、できなかったこと

サービスを提供した団体からは、「これまで学習支援について学べるまとまったコンテンツがなかったのでありがたい」「自分たちで教材を開発したくてもなかなか手が回らなかったけれど、共通化したノウハウを提供してもらえたことで支援がしやすくなった」などの声をいただきました。

また、これまで子ども支援支援の分野においては、それぞれの団体が自分たちの活動に必死で、なかなか他の団体とつながって一緒に何かをやったり、学び合ったりする機会が持てずにいる面がありました。それが今回のサービス提供を機につながりが生まれ、今も親しくお付き合いをさせていただいている団体もあります。

「みんなで一緒に全国の子どもたちを支えている、という感覚が持てるようになった」という感想もいただいており、こうした関係性を作れたことの意味は大きいと考えています。

ただ、現在は私たちが所有するノウハウ・情報を一方的に提供する形にとどまっているため、今後は他団体が持つノウハウや事例も共有できる場を作っていきたいと考えています。

子どもの貧困解決に対してどういったインパクトを生んだか

今回の事業を機に全国の支援団体がつながり、連携して一緒に学び合える、それによって全体の支援レベルも上がっていくという好循環が生まれたことは、非常に大きな意味があると感じています。

私自身、経済的に困窮した家庭が多い地域で生まれ育ち、貧困の問題をすぐ身近に感じていました。学校の先生のサポートもあって東京大学に進学することができたのですが、入学すると周囲は経済的に恵まれている学生がほとんど。「社会の分断」を強く実感しました。

その経験から、子どもの貧困という社会課題の解決に貢献したいと考え、Learning For All を立ち上げたのですが、もちろん活動は簡単ではありません。経済的な問題を抱えているだけではなく、深刻な虐待を受けていたり、食事もろくに食べられていないといった子どもたちも少なくない中、一人ひとりの状況に寄り添っていくのは本当に大変なことです。そんな中で現場のスタッフが疲弊してしまいそうなときにも、「全国の団体とつながっている」「みんなで支え合える」という感覚や仕組みがあることは非常に重要だと考えています。

今後の取り組みと展望

今回の事業を通じて、特に地方の小さな組織などの場合は、子ども支援そのもののノウハウ提供にとどまらず、組織運営や資金繰りなど、バックオフィス的な部分のサポートも必要だと強く感じました。現在、企業からの支援もいただき、全国各地の団体を支援する基金を立ち上げて、バックオフィスの部分も含めた支援ができるような仕組みを作っているところです。

そしてこうした支援団体の活動においては、支援者の側が活動に没頭するあまり疲弊し、孤立してしまうということがどうしても起こりがちです。持続可能な共助の形を作っていくためには、その共助の担い手を支えていくことが非常に重要になります。そのために、今回の事業を機に生まれたつながりを生かし、全国の支援者がお互いに、自分たちの活動を認め合い、支え合えるようなネットワークを強化していきたいと思っています。

その意味でも、今回の助成を通じて、そうしたつながりを生み出すきっかけをいただけたことには深く感謝しています。

資金提供者となりうる民間企業へのメッセージ

今年に入って、こども家庭庁の発足が決まったり、「子ども予算の倍増」が言われるような機運が生まれたりといった変化が出てきました。その理由のひとつとして、大和証券グループのような企業に支えられながら、多くの支援団体の実践が全国に波及していったことがあると考えています。

もちろん、最終的には国の仕組みを変えていくことが必要な場合もありますが、国レベルの変化にはどうしても時間がかかるのが実情です。だからこそまずは、企業の皆さんに支援をいただきながら、支援団体がこの国に必要な新しい子ども支援の形を生み出していく。そして、実践を重ねてその必要性を国に提言することで、公助の取り組みを確実に前進させていくのが効果的だと、強く感じています。大和証券グループの助成をいただいたこの数年だけでも、子どもたちを取り巻く状況が改善したと感じることはいくつもあり、その効果を強く実感しました。

共助を支えていただくことで、公助の拡大にもつなげていく。そうした形の社会貢献を、企業の皆さんにはぜひ期待したいと考えています。