NPO法人エデュケーションエーキューブ(福岡県)

「複合型学習拠点スタディプレイス」の

事業開発

助成金額:9,620,000円(3年累計)

実施期間:2019年1月~2021年12月

草場 勇一(代表理事)

団体概要

私たち「エデュケーションエーキューブ」は、生まれ育った環境などにかかわらず、すべての子どもたちが公正な教育を受け、自分らしく幸せに生きられるようにすることを目指して活動しています。Anyone(誰でも)、Anytime(いつでも)、Anywhere(どこでも)良質な教育の機会が得られるよう、eラーニングを活用して低料金で学べる多機能型学習拠点「スタディプレイス」を、福岡県内で運営しています。

スタディプレイスの対象は、小学生から高校生までの子どもたち。学校に行けない子どもたちが学んだり、体験したりする「オルタナティブスクール」であると同時に、学習塾や通信制高校としての機能も備え、多様な学びの形を提供しています。

また、経済的に厳しい子どもたちも通えるように、寄付を原資に、ひとり親世帯や生活保護世帯など生活困窮世帯を対象とした授業料の50%~70%を免除する奨学制度を設けています。

今回の事業開発で行ったこと

今回の事業開発では、それまで1校のみだったスタディプレイスの2校目、3校目を開校しました。これによって、より多くの子どもたちが通いやすい環境を作ることができました。

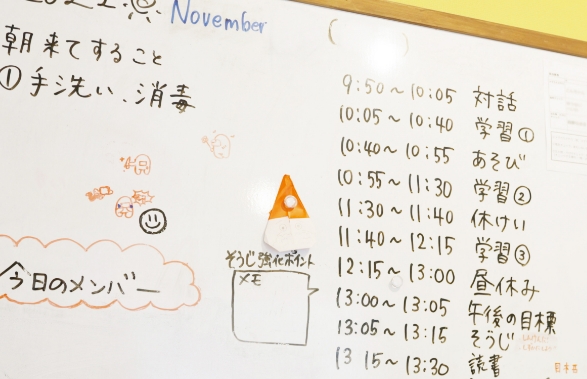

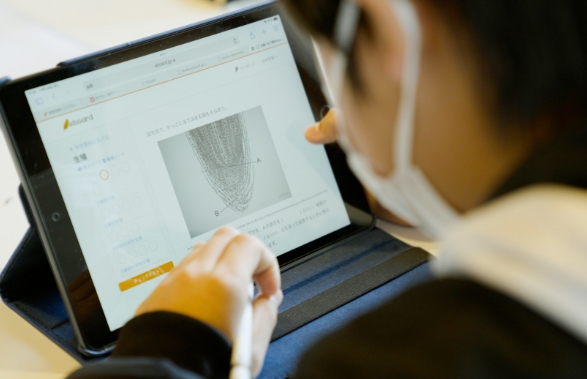

また、フリースクール事業においては、学校に通えない子どもたちが学校の代わりに安心して通えるようにするため、ICTを活用した異なる年齢のクラスによる個別最適化学習や、将来社会で必要なスキルを身につけるための、対話重視の学びや探求学習などに挑戦しました。それにより、不登校の子どもたちだけが通うフリースクール型から、既存の学校教育を代替できる付加価値の高いカリキュラムを提供するオルタナティブスクール型へ進化させることができました。

また、コロナ禍を受けてオンラインの必要性がさらに強まったことから、子どもたちが安心して自宅から学べるように、オンライン対応に注力しました。オンラインでも、スタディプレイスで提供しているカリキュラムとまったく同じ内容を提供するベースを作ることができました。

3年間の取り組みで行ったこと

先に述べたように、スタディプレイスの2校目、3校目の開校です。1校目と同じく「学校っぽくない空間」をコンセプトに、古い店舗物件や一軒家を改装し、カフェのような雰囲気の空間を作り上げました。これは、「学校が苦手」という意識を持つ子どもたちへの配慮であると同時に、空き家を活用することでコストを下げ、運営の持続可能性を高めるという意味合いもあります。

また、特に小学校低学年の子どもたちへの支援の充実にも取り組みました。それまで、主な支援対象は高学年以上の子どもたちだったのですが、少し前から低学年でも学校に通えない子どもが増えてきている、にもかかわらず福岡県内で受け入れ先が少ないという話が聞こえてきていました。サポートを求める声に応えるため、子どもたちが有意義な学びをできるような教材を工夫し、勉強の進め方についても改善を重ねました。

オンラインサービスについても、スムーズに進めていくためのノウハウを蓄積し、マニュアルを作成。さらに、授業料を抑えつつ高い質の教育を維持するため、業務の円滑化につながる運営のマニュアル化も進めました。

達成できたこと、できなかったこと

今回の3年間の支援により、県内に3拠点を設け、オンラインサービスの仕組みも整えたことで、福岡県内では最大規模のオルタナティブスクールにまで成長することができました。カリキュラムも教育委員会や学校から評価され、スタディプレイスに通う全ての子どもたちが所属校の出席認定を受けることができている点も大きいです。認知度の向上にも力を入れた結果、サポートしている子どもの数も約60人にまで増加しました。この3年間で、私たちが目指す事業モデルの原型を作ることはできたのではないかと考えています。

一方で、コロナ禍の影響もあり、完全に持続可能なビジネスモデルの完成までは至らなかったことが今後の課題です。利用してくれた子どもの保護者からは、「これまでは、近くに学校に代わる場所がなかった。子どもに居場所ができたことが嬉しい」といった声をいただきました。また、発達障害があって周囲とのコミュニケーションが難しいお子さんが、スタディプレイスで過ごすうちに徐々に落ち着き、週に何回かは学校にも行けるようになった、それによってお母さんがパートタイムの仕事ではなく、夜勤もあるしっかりした仕事に就けるようになったという話も聞いています。

子どもが学校に行けなくなった場合、子ども自身の自己肯定感が下がるだけでなく、保護者も「自分の育て方がよくなかったのではないか」と悩みがちです。そうして保護者までが孤立してしまうと、問題がさらに深刻化していく。その意味で、「保護者の孤立を防ぐ」一助を担うことができたのではないかと考えています。

子どもの貧困解決に対してどういったインパクトを生んだか

現在、年間30日以上学校に通えていない、いわゆる不登校の子どもは全国に24万人いるといわれています。そして、ある調査結果によると、その3分の1以上、約9万人が、学校以外の社会とのつながりを持っていないそうです。その意味で、今回の事業で拠点を増やし、より多くの子どもを学校以外の形で社会とつないでいく手助けができたことの意義は大きいと思います。

また最近、「親ガチャ」という言葉をしばしば耳にします。どんな親のもとに生まれるかによって人生が決まってしまうという意味のようですが、非常に寂しい言葉だと思います。私自身ひとり親家庭に生まれ、経済的な理由で東京の大学への進学をあきらめたという経験を持っていますが、「人生は生まれ持った環境で決まってしまうんだ」と子どもたちが諦めてしまうような社会にはしたくない。努力をすれば誰でもやりたいことができる、幸せに生きることができると、子どもたちが信じられるような社会を作っていきたい。そのために、私たちが取り組んでいる「公正な教育の機会の提供」は非常に重要だと感じています。

今後の取り組みと展望

今回の事業でビジネスモデルの原型はできたと考えているので、これをさらに発展させ、完全に収益化できるようブラッシュアップさせていきたい。

そして、事業エリアをさらに広げて、より多くの子どもたちをサポートしていきたいと考えています。

まずは3年程度で福岡県全域をカバーできるよう、既存のフリースクールや学習塾とも連携しながら拡大していく予定です。

また、私たちが事業を展開するだけではなく、オルタナティブスクールを作りたいと考えている人たちを支援するプラットホーム作りも進めていきたいと思っています。助成金には融資のような「リターン」はありませんが、その分期待されているのは、この事業でどれだけ社会にインパクトを与えられるかということだと思うので、そこに十分に応えていかなくてはならないと考えています。

資金提供者となりうる民間企業へのメッセージ

福岡の片隅で活動する小さなNPOだった私たちがコロナ禍の中で活動を広げ、福岡県内では最大規模のオルタナティブスクールにまで成長することができたのは、大和証券グループによる支援があったからです。一つの教室を開校するのには数百万円がかかりますから、それをすべて自己資金や融資でまかなうとなれば、実現は難しかったでしょう。

その意味で、継続的な支援をいただけたことは本当にありがたかったし、非常に実り多い3年間だったと感じています。企業型の助成金においては、当基金のように事業開発にフォーカスし、複数年に渡り継続して支援頂ける基金が増えて欲しいと考えています。

今、少子高齢化が進み、日本の経済力も下向きになっている中で、子どもたちを社会とつなげ、一人ひとりがその子らしく、幸せに生きられるように、そして社会に貢献できるようにサポートしていくことは、社会全体の喫緊の課題ではないでしょうか。子どもへの教育というのはある意味では社会的投資であり、しかも非常に高いリターンが期待できる投資だという研究結果もあります。子どもの貧困や教育格差というのは、当事者やかつて当事者だった人たちだけにとどまらない、すべての人が取り組んでいくべき問題なんだという意識を、多くの方に持っていただけたら嬉しいです。